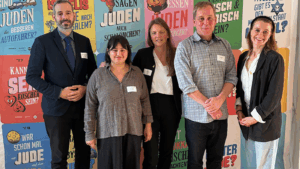

Antisemitismus ist an deutschen Schulen wieder deutlich spürbar – ein alarmierender Trend, der Fachleute, Politik und Bildungsakteure gleichermaßen zum Handeln zwingt. Vor diesem Hintergrund richtete ELNET Ende September einen zweiten Roundtable Antisemitismus an Schulen aus, an welchem Expertinnen und Experten aus Praxis und Politik dazu diskutierten, wie Bildungseinrichtungen dieser Entwicklung wirksam begegnen können.

Impulsgeber waren Dr. Timur Husein MdA, Sprecher für Antisemitismusbekämpfung der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Florian Beer, Lehrer und Gründungsmitglied der Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit Beratung bei Rassismus und Antisemitismus (Sabra e.V.) und Fatma Keser, Mitbegründerin der Jewish-Kurdish Women’s Alliance e.V. (Pek Koach).

Lehrkräfte zwischen Unsicherheit und Überforderung

Ein zentrales Thema der Diskussion war die wachsende Unsicherheit vieler Lehrkräfte im Umgang mit Antisemitismus. Besonders im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt fühlen sich viele Pädagoginnen und Pädagogen allein gelassen – aus Angst, etwas Falsches zu sagen, wird das Thema oft ganz vermieden. Mehrere Teilnehmende betonten, dass es nicht nur an Wissen, sondern vor allem an Klarheit und Orientierung fehle. Antisemitismus werde häufig unzureichend als eigene Kategorie verstanden und zu schnell unter allgemeinen Rassismusdiskursen subsumiert. Dabei sei ein differenzierter Antisemitismusbegriff zentral – nicht nur für den Unterricht, sondern für die gesamte Schulentwicklung.

Besorgniserregend ist, dass laut Beratungsstellen ein erheblicher Teil antisemitischer Vorfälle unmittelbar im schulischen Kontext stattfindet. Jüdische Schülerinnen und Schüler sehen sich teils gezwungen, die Schule zu wechseln. Reaktionen reichen von Bagatellisierung bis zum Leugnen antisemitischer Vorfälle, was das Vertrauen der Betroffenen in staatliche Institutionen schwächt. Deutlich wurde auch, dass viele Lehrkräfte nicht ausreichend sensibilisiert sind für die Vielfalt in ihren Klassen. Oft wird übersehen, dass sich unter den Schülerinnen und Schülern jüdische oder andere vulnerable Minderheiten befinden.

Politische Verantwortung und strukturelle Defizite

Aus politischer Perspektive wurde hervorgehoben, dass die Bekämpfung von Antisemitismus im Bildungsbereich mittlerweile stärker gefördert wird – etwa durch politische Bildungsarbeit oder Schüleraustauschprogramme mit Israel. Gleichzeitig mangelt es weiterhin an struktureller Unterstützung und an praxisnahen Leitfäden für den pädagogischen Alltag. Viele existierende Materialien bleiben jedoch theoretisch und werden zu wenig genutzt.

Einen Beitrag leistet hierbei die Bildungskampagne Fragemauerkampagne, die 2023 von ELNET ins Leben gerufen wurde, um humorvoll und niedrigschwellig Wissen über jüdisches Leben und Israel zu vermitteln, sowie zum Dialog einzuladen. Seit dem Start der Kampagne wurden bereits über 1.500 Fragen über die Kampagnenseite eingereicht. Seit Juni 2025 ist die Fragemauer mit eigenen Motiven auch in der Bundeshauptstadt zu sehen, gefördert durch den Berliner Senat.

Mehr Mut, Haltung und offene Diskussion

Beim ELNET Roundtable herrschte zu einem zentralen Punkt Konsens: Es braucht mehr Mut und Orientierung. Schulen dürfen sich weder aus Angst noch aus Unsicherheit wegducken. Antisemitismus ist keine Randerscheinung, sondern eine reale Bedrohung im Alltag vieler Schülerinnen und Schüler. Um dem zu begegnen, müssen Schulen zu Orten der Haltung, Offenheit und Verantwortung werden – mit Fortbildungen, klaren Strukturen und einem Klima, in dem Fragen erlaubt und Unsicherheiten offen angesprochen werden können.